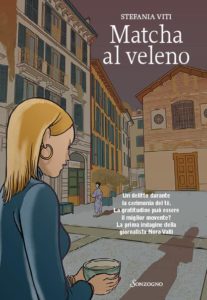

Il romanzo giallo non ha più bisogno di cadaveri. Un’affermazione, questa, che può suonare paradossale alle orecchie di chiunque abbia confidenza con la narrativa poliziesca che, fin dagli inizi, esibisce uno schema ricorrente, talora ripetitivo: un delitto – un’indagine che conduce a isolare i possibili colpevoli – la risoluzione del caso dovuta all’acume (al metodo logico) di un detective, uomo o donna che sia. Eppure, nonostante il carattere apparentemente paradossale, è assolutamente vero che il romanzo giallo non ha più bisogno di cadaveri per giustificare la propria esistenza come genere letterario accanto a quella di altri generi e sottogeneri. Una conferma ci viene offerta anche dal romanzo d’esordio della giornalista Stefania Viti, intitolato “Matcha al veleno” e pubblicato da Sonzogno.

E questo nonostante che il lettore già nel capitolo d’apertura s’imbatta in una morte per avvelenamento, quella di Ludovica Cattaneo, la sessantaduenne regina dei salotti meneghini e sposa dell’imprenditore Mario Cattaneo. Senza quel delitto – altri ne seguiranno – “Matcha al veleno” avrebbe avuto senso? Avrebbe, cioè, costituito motivo non soltanto di diletto, ma anche di interesse per il lettore? Indubbiamente sì, ed è proprio la risposta affermativo che è possibile dare alla domanda (alle domande) a dimostrare che il romanzo giallo non ha più bisogno di cadaveri. I cadaveri ci sono, quasi sempre ci sono, anche in “Matcha al veleno”, lo si è visto, ci sono. Ma potrebbero anche non esserci. Questo perché da tempo, ormai, la narrativa poliziesca ha sottratto materia, atmosfere, finalità, ritmo, ad altri generi romanzeschi, in primo luogo al romanzo sociale e al romanzo psicologico (si pensi, a titolo d’esempio, a un autore come Giorgio Scerbanenco, la cui sterminata produzione consente di cogliere le trasformazioni della società italiana negli anni del boom economico, non meno che segnalarsi per il rilievo dato all’interiorità dei personaggi). Con la conseguenza che se io voglio indagare e conoscere il presente (i suoi problemi, le sue dinamiche socio-economiche, la mentalità dominante, i valori e gli pseudo-valori), è proprio a questa produzione “di genere” che debbo rivolgermi. Così, anche in “Matcha al veleno”, dove già il ritmo del racconto concorre a restituire alla perfezione – nelle parti narrative non meno che nelle parti dialogate –, con la sua rapidità ed essenzialità, la velocità delle nostre vite che sono tutte, secondo la felice definizione di Zygmunt Bauman, “vite di corsa”, a guadagnare progressivamente la scena è la Milano del terzo millennio, che Stefania Viti ritrae con amore e con attenzione al particolare.

Milano, infatti, non è soltanto uno spazio urbano, fatto di strade, di piazze, di costruzioni, di luci, di colori. Milano è anche chi ci vive, chi ci è nato e chi vi si è trasferito, chi resta eleggendola a propria città e chi, invece, la incontra unicamente nel suo viaggiare (per lavoro, per amore, per piacere). Milano è un modo di pensare e di sentire, di relazionarsi agli altri, di calarsi nel quotidiano più trito e comune, di porsi di fronte alla grande Storia, cogliendone possibili sviluppi e irrisolte zone d’ombra. La stessa protagonista del romanzo, la giornalista Nora Valli, sarebbe difficile immaginarla al di fuori del contesto milanese, sebbene abbia trascorso alcuni anni della sua vita, al pari di Stefania Viti (una delle tante tangenze tra autrice e personaggio), in Giappone. Ma la cura che lei ripone in tutto ciò che inerisce al corpo, al modo di vestirsi, di acconciarsi, di trascorrere il tempo libero, restituisce alla perfezione il clima della città della moda per eccellenza, Milano. Non solo, ma se lo sguardo di Nora Valli è uno sguardo che salda la dimensione della larghezza a quella della verticalità, è anche perché la geografia urbana finito col disegnare e condizionare la sua geografia dei sensi. Il passo che segue è tratto dal capitolo iniziale.

“Fermo sulla porta, il maestro Yamafuji Sowa piegò la testa e si profuse in inchini. Nonostante cercasse di celare il proprio nervosismo, con la mano continuava a tirare da un lato il lembo dell’haori. Aveva scelto il capospalla tradizionale per quel giorno solenne, e i larghi pantaloni hakama completavano il tipico abbigliamento formale. Alla scuola Tsubaki di Brera si era tenuta l’inaugurazione del corso annuale della cerimonia del tè, e il maestro Yamafuji si era preparato di tutto punto, facendo attenzione ai minimi dettagli. La moglie lo aveva aiutato per giorni a sistemare, e vista la circostanza aveva decorato la parete del tokonoma, la nicchia d’ingresso, con un kakejiku raffigurante il kanji di yujintachi, letteralmente “onorevole amicizia”. Anche le tazze erano state selezionate in armonia con il gusto e lo stile degli ospiti principali, un ristretto numero di signore della Milano bene. Si era da poco concluso Expo e l’entusiasmo per il successo di quel grande evento era ancora nell’aria. Il padiglione del Giappone era stato il più visitato dopo quello italiano e la città sembrava pervasa da una febbre asiatica. A trainare il ritrovato interesse verso l’Oriente era soprattutto il paese del Sol Levante. Il ramen aveva rimpiazzato il sushi come pietanza trendy e la conoscenza di nuove parole esotiche era diventata lo spartiacque tra chi era in e chi era out”.

Stefania Viti, Matcha al veleno, Sonzogno, Venezia 2023

a cura di Francesco Ricci