Non andartene docile in quella buona notte,

I vecchi dovrebbero bruciare e delirare al serrarsi del giorno;

Infuria, infuria, contro il morire della luce

Dylan Thomas (1951)

Siamo a Berkeley, California, ed è la mattina di domenica 4 ottobre 1981, la giornata bella, il sole caldo ed il verde dei prati ancora brillante. Si sta concludendo presso la locale Università l’annuale Convegno di Psicologia del Sé. La sala delle conferenze è stracolma, ci sono circa quattrocento persone a sedere ed almeno un altro centinaio si aggira nei corridoi e negli spazi esterni. Il congresso è cominciato giovedì ed è andato avanti venerdì e sabato con le relazioni degli iscritti e le relative discussioni. Ma lui ancora non si è visto e questo crea un pizzico di preoccupazione tra i partecipanti, nessuno può pensare che proprio il fondatore non partecipi, non si faccia almeno vedere. Nei tre incontri precedenti a quello, Kohut era stato onnipresente, parlando in ogni occasione possibile.

Ma stavolta è un uomo molto malato, da circa dieci anni combatte con un linfoma che ormai sta per avere il sopravvento su di lui. Aveva sempre difeso gelosamente con tutti il suo stato di salute, solo in pochi sapevano le sue reali condizioni e la natura del male con cui stava combattendo. Ma la sua assenza è ormai una cosa quasi imbarazzante ed ha creato una certa preoccupazione nella grande sala.

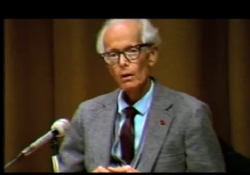

Poi all’improvviso, verso le dieci e mezzo, si sparge la voce che Kohut sta arrivando. Una ambulanza si ferma nel piazzale antistante e lui sale su una carrozzina che lo accompagna fino alla soglia della sala. A quel punto tutti ammutoliscono vedendo arrivare dal corridoio centrale una figura magra, pallida, quasi eterea che però si muove sulle proprie gambe con decisione verso il palco degli oratori. Molto dimagrito, ormai sfiora i 45 chili, può stare seduto su una seggiola solo con un cuscino. Ha una massa di capelli candidi e, senza apparente difficoltà, sale sul palco e si ferma al lato più vicino del tavolo. Il suo carisma per molti è rimasto intatto e si conferma ancora quando prende la parola, ma a quel punto tutti hanno capito che le condizioni di Kohut sono diverse dal solito, un’aria drammatica aleggia nella sala e per questo nessuno fiata quando comincia a parlare.

Porta, scusandosi di tornare ancora una volta su quel tema, una comunicazione su uno dei suoi cavalli di battaglia: l’empatia. L’empatia – argomenta – è il modo di conoscere proprio della psicoanalisi e la precondizione per qualunque guarigione in psicoterapia. Un terapeuta davvero empatico può avere già di per sé un sostanziale effetto terapeutico. Ma – sottolinea con decisione – l’empatia non può essere l’unico elemento di un trattamento. La terapia consiste in empatia e spiegazione ed è questa combinazione esclusiva che la caratterizza e ne garantisce gli effetti.

Parla con continuità per mezz’ora, fermandosi ogni tanto per riprendere fiato e bere un sorso d’acqua. Poi dice che è stanco e che deve salutare l’uditorio. Ma ha qualche difficoltà a terminare, forse anche perché si rende conto che quello sarà il suo ultimo intervento pubblico. Ha la forza per un ultimo aneddoto clinico. Racconta che una donna disperata gli disse un giorno in seduta che si sentiva come già dentro la bara, mentre il coperchio sta per chiudersi. A lui venne in testa, in quel momento drammatico, l’idea che forse le potesse far piacere aggrapparsi alla sua mano. Una manovra che un analista freudiano classico avrebbe definito discutibile, se non del tutto “scorretta”, ma la donna era disperata e “così – racconta – portai avanti il braccio e gli offrii la mia mano. La paziente afferrò con forza le mie dita e non le lasciò per il resto della seduta” – conclude. Quel gesto insolito ma molto empatico risolse un drammatico impasse terapeutico e Kohut lo cita in quella sua storica relazione per incoraggiare l’utilizzo di atteggiamenti empatici nei momenti critici.

Poi sente che il tempo a disposizione è finito e saluta dicendosi sicuro che quello sarà il suo ultimo convegno.

A quel punto ormai tutti hanno capito che stanno assistendo al suo addio e si scatena una standing ovation che dura per alcuni minuti. Quando scende dal palco in molti gli si fanno incontro, lo vogliono salutare, toccare, avvicinare. Lui quasi spaventato si rivolge al suo accompagnatore e lo prega di difenderlo da tutta quella gente e così riesce a uscire e salire di nuovo sull’ambulanza che lo aveva accompagnato. Appena fuori della sala lo attendono la moglie ed un amico che lo riaccompagnano all’hotel. Con l’assistenza dello stretto entourage familiare riesce, il mattino successivo, a prendere il volo per tornare nella sua Chicago. Il martedì mattina rientra al Billings Hospital dove, prima dell’alba di giovedì 8 ottobre 1981, muore.

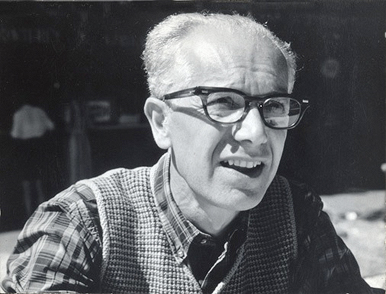

Finisce così in piena notte, al contrario di quello che i versi di Dylan Thomas gli avrebbero augurato, la vita di Heinz Kohut (1913 – 1981), l’austriaco ebreo trapiantato ormai da oltre quarant’anni negli Usa. Non è stata la sua una vita lunga, ma le vicende che, al suo interno, si sono succedute spesso fanno pensare a due, tre vite vissute una dopo l’altra. Prima il periodo viennese con gli studi di Medicina, poi il trasferimento negli Usa, l’impianto a Chicago dove comincia a interessarsi di più di psicoanalisi e poi infine l’esplosione creativa che lo porterà ad essere lo psicoanalista più conosciuto negli States, tanto che per un periodo viene definito “mister Psicoanalisi”. Come forse avrete già notato, ci sono curiose coincidenze che delineano alcune somiglianze tra lui e Freud. Anche lui inizia come neurologo per poi passare alla Psichiatria, anche lui è costretto a lasciare Vienna nei tempi bui del Nazismo, ed anche lui, sia pure molto più giovane, emigra, prima in Inghilterra (dove trascorre un anno in un campo profughi in attesa di avere i documenti per l’America) e da lì infine fa il grande balzo verso gli States.

Ha sempre raccontato di aver avuto un fuggevole incontro con Freud alla stazione di Vienna proprio nel giorno in cui il Maestro stava lasciando la città austriaca per Londra, attorniato da coloro che lasciava e che lo salutavano piangendo. Nel suo racconto lui, già ammiratore delle sue teorie ma del tutto sconosciuto al vecchio Freud, si reca alla stazione, avendo saputo che stava per partire, e accenna un gesto di saluto verso quel grande vecchio che, per semplice educazione, risponde toccandosi il cappello e sorridendogli. Questo ricordo, nel tempo, ha assunto il significato quasi mitico di una sorta di passaggio di testimone tra lui e Freud. La sua parabola di studioso in effetti per molto tempo rimane nell’ombra della ortodossia freudiana, poi già in avanti con gli anni, nel corso di quel fermento creativo che lo coglie dopo i sessanta già accennato qualche rigo sopra, Kohut se ne distacca e veleggia libero nel mare della psicoanalisi. Scrive in rapida successione tre libri importantissimi e raccoglie intorno a sé, all’istituto di Chicago, un notevole numero di allievi e colleghi.

Lasciando alla prossima puntata gli approfondimenti sul suo pensiero, posso però anticipare che cercherò di illustrarlo parlando soprattutto di due parole: empatia e narcisismo.

Andrea Friscelli